D COMME DENSITÉ Longtemps la densité a été une fin en soi. Plus grand le nombre d’habitants au km2, plus vertueuse était la ville. [ + ]

D COMME DENSITÉ

Longtemps la densité a été une fin en soi. Plus grand le nombre d’habitants au km2, plus vertueuse était la ville. Cette affirmation est aujourd’hui remise en question : une densité trop forte entraine la congestion, la fragilité aussi, la crise sanitaire l’a prouvé. L’espace libre, l’interstice, l’inachevé sont les ingrédients qui permettent au citadin d’ouvrir des possibles pour échapper au quotidien de la très grande ville, cadencé par un excès d’injonctions. Ce sont aussi des zones indéfinies qui permettent de s’approprier à nouveau des situations urbaines, et de susciter une communauté concernée et actrice de son destin.

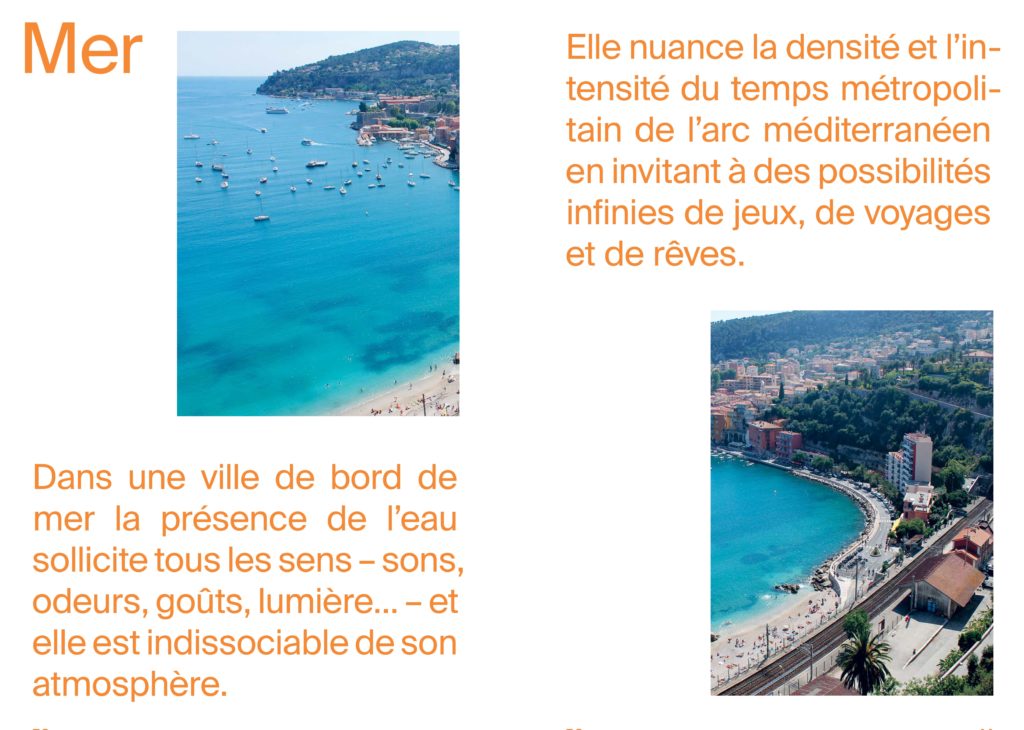

Le littoral est une métropole clairsemée de paysage. Même à la haute saison, on y respire : c’est que le littoral n’est toujours que la moitié d’un territoire dont la mer est un double à l’infini. Sa densité varie avec les saisons ouvrant d’autres possibles quand la pression est moindre.

Dans la remise en question de la très grande métropole, la ville littorale, où les vides font jeu égal avec les pleins, a désormais son rôle à jouer bien au-delà de la villégiature : elle offre des vacuités disponibles dans l’espace et dans le temps qui sont autant d’atouts pour s’écarter de la ville machine, une alternative à l’infrastructure qui occupe tout le quotidien du citadin.

Pour le développement durable, c’est une opportunité pour plus de sols perméables, d’agriculture urbaine, de production d’énergie renouvelable, de recyclage de l’eau… La métropole littorale, diffuse avec des points variables d’intensité, offre un modèle séduisant, adapté aux aspirations de citadins qui veulent à la fois la ville et la nature, le vide et le plein.

[ - ]