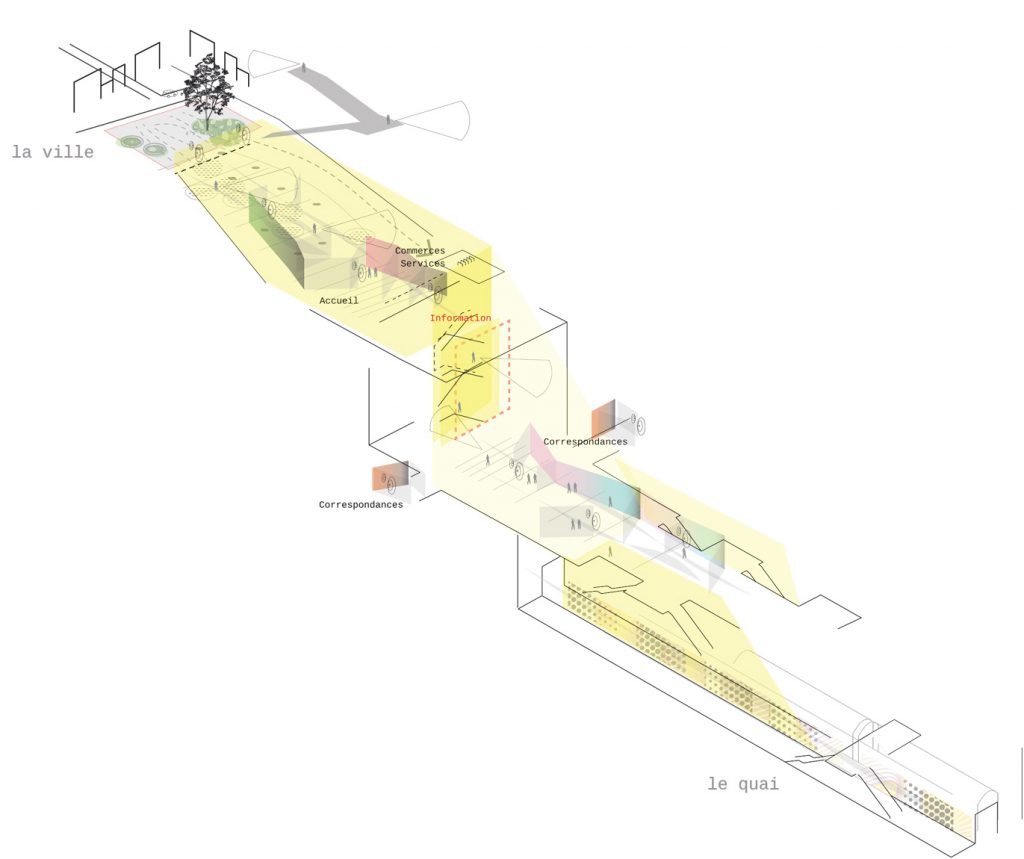

Il s’agit ensuite de faire de la gare un véritable lieu de vie, de promouvoir de nouveaux usages, en plus de ceux liés aux commerces et services, notamment à travers le développement des technologies de l’information et de la communication. La gare du Grand Paris est en effet le lieu de convergence entre des réseaux de transport de grande capacité et des réseaux de communication à haut débit. [ + ]

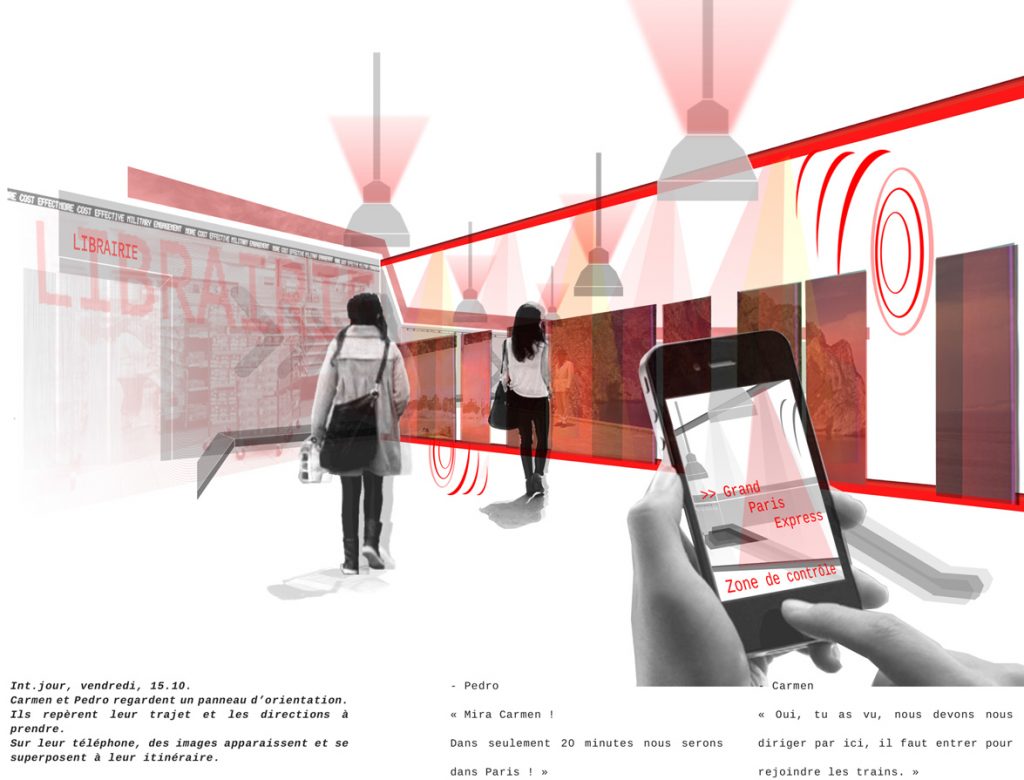

Il s’agit ensuite de faire de la gare un véritable lieu de vie, de promouvoir de nouveaux usages, en plus de ceux liés aux commerces et services, notamment à travers le développement des technologies de l’information et de la communication. La gare du Grand Paris est en effet le lieu de convergence entre des réseaux de transport de grande capacité et des réseaux de communication à haut débit. Elle met à la disposition de ses usagers des ressources numériques nouvelles, sous forme d’application pour Smartphones (informations voyageurs, établissement de parcours intermodaux, calcul du bilan carbone d’un trajet, e-commerce, etc.). Ces nouvelles aménités numériques sont assurément créatrices de valeurs. Cependant, à l’heure où le numérique peut apparaitre comme une forme de déréalisation du rapport à l’espace, il convient d’établir des liens étroits entre ces technologies et la gare dans sa matérialité. Il importe de veiller à la juste articulation entre des dispositifs technologiques et l’espace physique des gares. Les gares ne peuvent devenir créatrices d’usages durables que si elles favorisent notre capacité physique à interagir avec l’espace et avec les autres. Parler de « gare sensuelle », c’est dire que les nouvelles technologies – loin de se limiter à la création de services virtuels – doivent renouveler la gamme de nos expériences sensibles des espaces urbains dans lesquels nous sommes quotidiennement engagés et renforcer davantage la dimension humaine des services et des échanges sociaux.

[ - ]

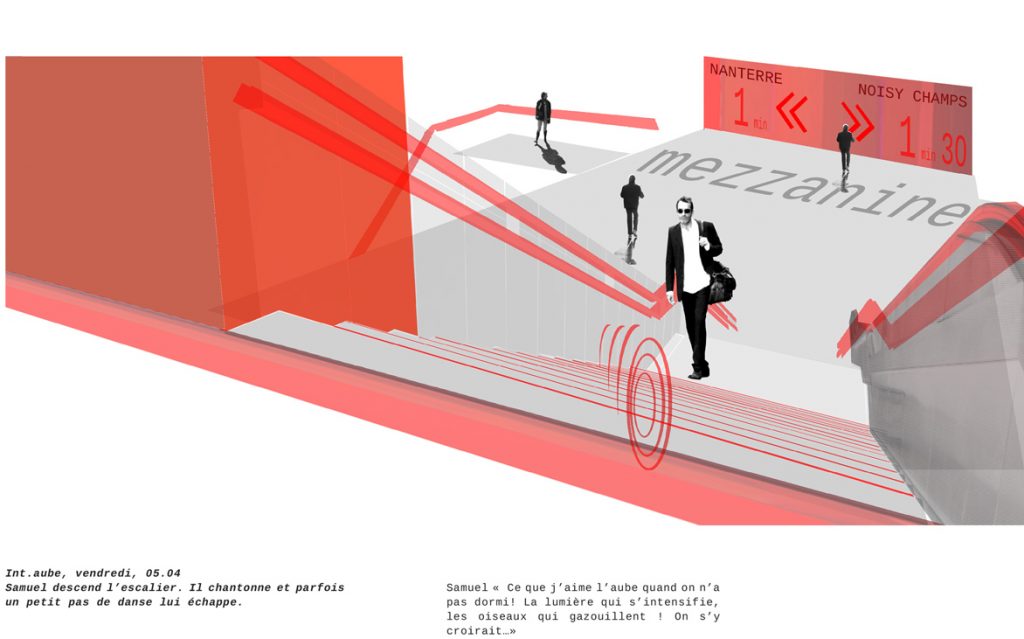

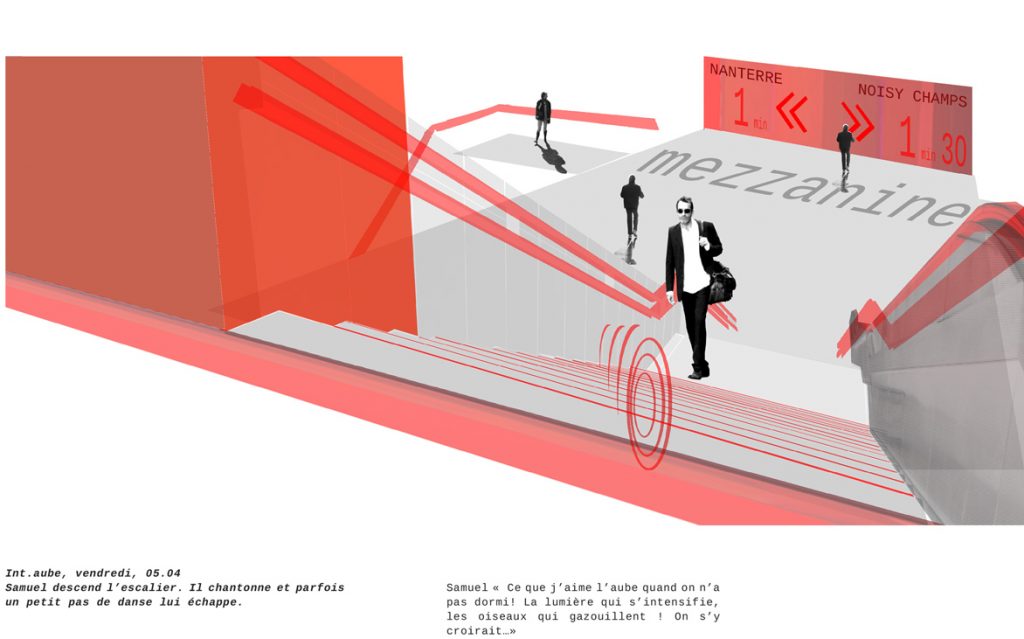

Depuis le quai haut, l’accès aux quais est particulièrement mis en valeur : ceux-ci sont non seulement visibles mais toutes les informations liées au réseau y sont immédiatement perçues et comprises. La descente sur les quais est donc mise en scène depuis le haut des escaliers, fixes et mécaniques. [ + ]

Depuis le quai haut, l’accès aux quais est particulièrement mis en valeur : ceux-ci sont non seulement visibles mais toutes les informations liées au réseau y sont immédiatement perçues et comprises.

La descente sur les quais est donc mise en scène depuis le haut des escaliers, fixes et mécaniques. Ils forment avec les ascenseurs des noyaux de circulation.

On y voit et entend la présence des trains, afin de contribuer à une transition douce vers le voyage. Tous les éléments de circulation contribuent à diriger les voyageurs vers les quais.

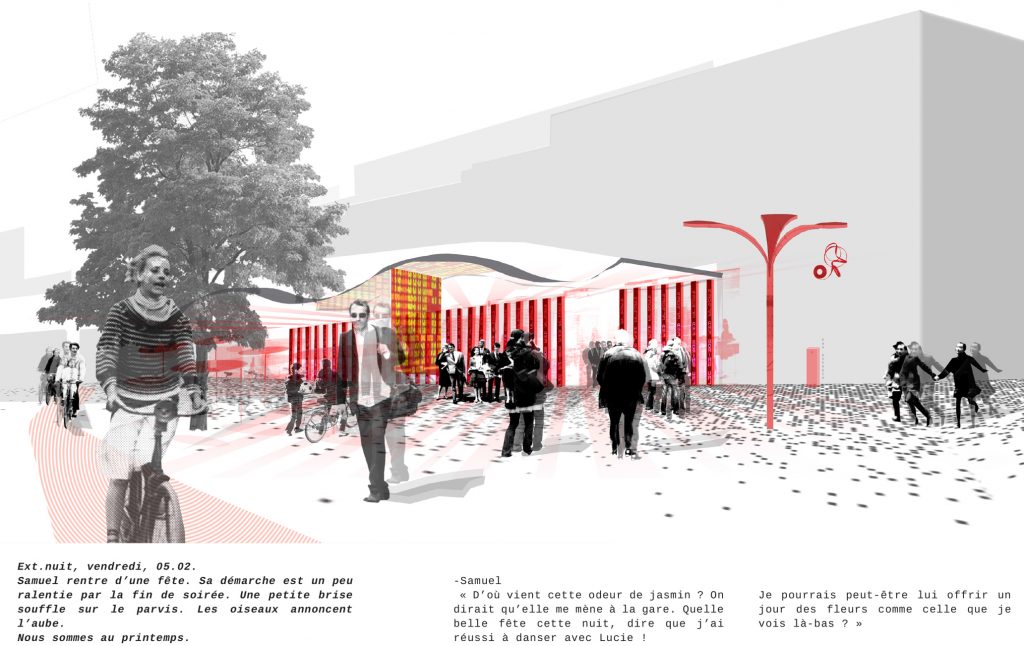

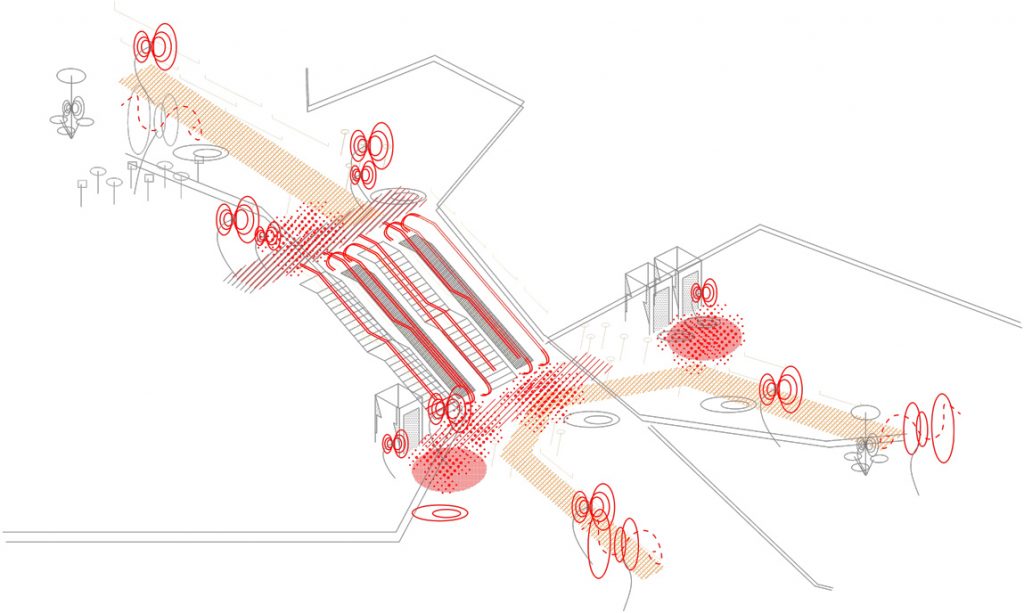

Parce que les gares du Grand Paris sont au service des franciliens, elles doivent se penser en fonction des besoins et des attentes de leurs usagers. L’expérience vécue de la gare constitue en ce sens un point de départ incontournable. [ + ]

Parce que les gares du Grand Paris sont au service des franciliens, elles doivent se penser en fonction des besoins et des attentes de leurs usagers. L’expérience vécue de la gare constitue en ce sens un point de départ incontournable. Elle doit nous conduire à porter une grande attention à la dimension sensible des gares. Celle-ci se rapporte à l’aspect des gares, aux images, aux sons, aux odeurs mais aussi aux différentes sensations et impressions qui s’en dégagent.

La notion de sensualité qui caractérise les gares du Grand Paris ne renvoie pas à l’idée de plaisir charnel qui lui est communément associé mais à son sens savant : celui d’un usage discriminant des différentes sensations. Celui-ci réfère au processus de perception qui inclut à la fois les caractéristiques sensibles de l’espace et les aptitudes de ceux qui le perçoivent. L’importance de cette dimension est à cultiver : l’utilisation des sens est à considérer avec sérieux et doit être un des moteurs de la conception des gares.

Il s’agit donc ici de mettre l’accent sur l’ensemble des phénomènes sensoriels perceptibles par les usagers (l’apparence des gares, la texture des murs ou des sols, les sons des machines, etc.), la façon dont ces éléments perceptibles constituent l’ambiance ou l’atmosphère des gares, et l’incidence de ces ambiances sur l’expérience vécue des usagers.

La « gare sensuelle » est donc celle dont les qualités perçues sont bien adaptées à nos besoins et qui sont jugées comme étant agréables.

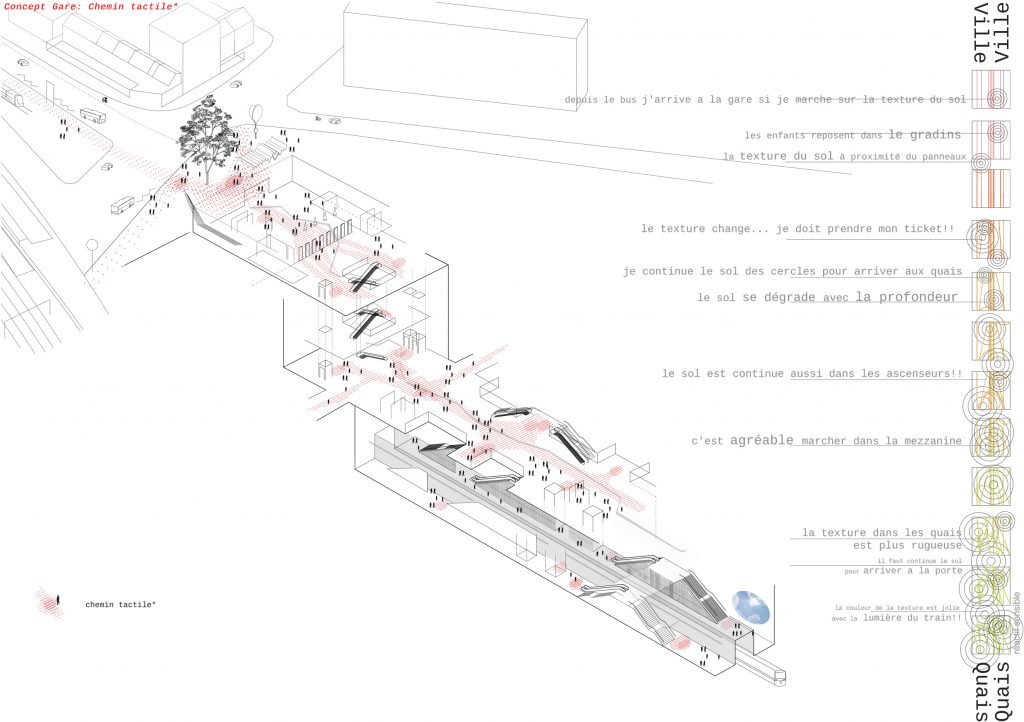

L’ascenseur s’inscrit dans la continuité du parcours et participe à une transition douce entre le monde extérieur et le monde souterrain. Il les annonce tous deux et prépare le voyageur. [ + ]

L’ascenseur s’inscrit dans la continuité du parcours et participe à une transition douce entre le monde extérieur et le monde souterrain. Il les annonce tous deux et prépare le voyageur.

Les ascenseurs sont destinés au cheminement des personnes à mobilité réduite, aux personnes ayant des bagages lourds et encombrants, aux personnes circulant avec des poussettes, mais aussi à l’ensemble des voyageurs : ils transportent les passagers à leur destination.

De la même manière que les escaliers et les paliers mettent en scène la montée et la descente dans le puits, l’aménagement intérieur des ascenseurs contribuera de manière plus ponctuelle à cette progression.

Le transport en ascenseur est une expérience agréable, et épargne le voyageur de toute sensation d’enfermement et d’engouffrement.

Un dispositif sensoriel agrémente la descente et la montée.

Dans l’ascenseur, le voyageur peut également connaitre ce qui se trouve à chaque étage, grâce à un écran tactile permettant de choisir sa destination.