Morphologie : Contraintes et ressources de la forme La forme du bâtiment joue un rôle essentiel sur sa potentielle transformation. Le fait qu’il soit épais ou fin, large ou étroit, isolé ou groupé, linéaire ou ponctuel conditionne sa restructuration. [ + ]

Morphologie : Contraintes et ressources de la forme

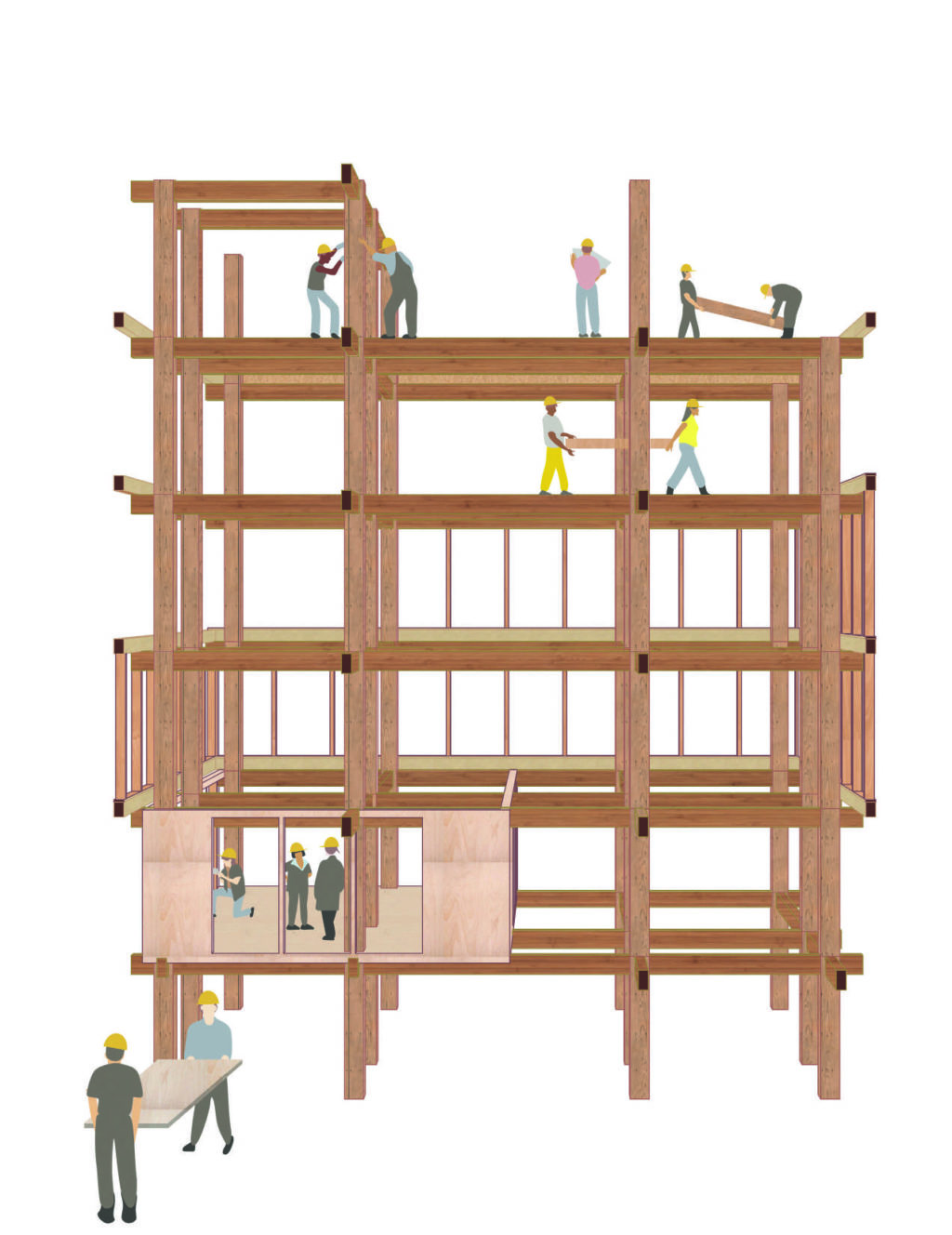

La forme du bâtiment joue un rôle essentiel sur sa potentielle transformation. Le fait qu’il soit épais ou fin, large ou étroit, isolé ou groupé, linéaire ou ponctuel conditionne sa restructuration. Paradoxalement, le déjà-là offre plus de diversité d’actions que la construction neuve.

[ - ]

« C’était drôle de revenir dans ce genre d’endroits. Chaque week-end, des familles venaient là pour faire des projets, acheter une table de ping-pong ou du papier peint, avant d’aller manger un T-bone avec des frites, ou se taper la cloche dans un buffet chinois à volonté. [ + ]

« C’était drôle de revenir dans ce genre d’endroits. Chaque week-end, des familles venaient là pour faire des projets, acheter une table de ping-pong ou du papier peint, avant d’aller manger un T-bone avec des frites, ou se taper la cloche dans un buffet chinois à volonté. Hélène avait connu ces récréations hebdomadaires, les dépenses qui annulaient les semaines toutes identiques, le baume des petits achats inutiles. Elle aussi avait dérivé des heures avec ses parents dans ces archipels de béton, de hangars en parkings, remplissant des caddies et rapportant à la maison une plante ou un coussin, une quelconque babiole qui semblait rendre la vie plus supportable. À présent, quand il lui arrivait de traverser une zone du même genre, elle était prise d’une sorte de dégoût. Elle voulait aussitôt mettre le plus de distance possible entre elle et ces enseignes universelles. Mais ce jour-là, en contemplant le rond-point qui desservait un Saint-Maclou, le club de fitness et un magasin de literie, elle avait au contraire éprouvé un grand sentiment de tendresse. »

Nicolas Mathieu, Connemara, 2022

[ - ]

K COMME KIOSQUE Par définition, les kiosques – comme ceux que l’on trouve généralement le long des promenades de bord de mer des stations méditerranéennes –, font appel à de la construction légère, démontable, et donc durable. Car ce qui dure, c’est ce qui est capable de changer. [ + ]

K COMME KIOSQUE

Par définition, les kiosques – comme ceux que l’on trouve généralement le long des promenades de bord de mer des stations méditerranéennes –, font appel à de la construction légère, démontable, et donc durable. Car ce qui dure, c’est ce qui est capable de changer. La pérennité de la construction s’avère de plus en plus problématique. Travailler sur les kiosques représente donc l’opportunité de réfléchir à l’occupation temporaire de l’espace littoral, soumis à un ensemble de contraintes et de risques toujours plus alarmants.

L’économie des ressources énergétiques et matérielles s’exprime à travers des modules à remplacer ou démonter en fonction du changement de destination future du bâtiment. Conscients que l’immuabilité des bâtiments contemporains ne peut être considérée comme elle l’était il y a 100 ans, et qu’il parait absurde de vouloir construire de manière pérenne dans un monde soumis à des évolutions difficiles à appréhender, nous plaidons pour une stratégie vertueuse, permettant à l’architecture de voir ses composants démontés, réutilisés et recyclés. Le foncier devient réversible, pas l’architecture. C’est ce que Jean Prouvé appelait « l’anticipation de la construction », que les anglophones interprètent en « conception design for deconstruction » ou « design for disassembly ». Il n’est pas question d’embrasser la question littorale par la monumentalité ou la pérennité de l’architecture, mais plutôt par ce qui en constitue l’ordinaire, le léger et le démontable.

[ - ]Cela fait bien longtemps que la vie publique s’est déplacée dans les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels, les bars ou les cinémas des zones d’activités. De quoi les faire enfin « figurer parmi les lieux dignes de représentation » (Ernaux). [ + ]

Cela fait bien longtemps que la vie publique s’est déplacée dans les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels, les bars ou les cinémas des zones d’activités. De quoi les faire enfin « figurer parmi les lieux dignes de représentation » (Ernaux). La littérature ne s’y trompe pas : des autrices et des auteurs comme Annie Ernaux, Alexandre Labruffe, David Lopez, Fanny Taillandier ou Nicolas Mathieu, entre autres, cherchent en effet à les documenter, voire à les esthétiser. Ils portent un regard bienveillant sur les zones d’activités et décrivent l’expérience de ces supposés non-lieux, tenus symptomatiquement responsables de la prétendue mocheté de la France. Il faut dire que d’un point de vue urbain, les zones d’activités paraissent encore trop souvent marquées du sceau de leurs intentions originelles : un zoning laissant peu de place à la mixité fonctionnelle, des ambiances et des architectures génériques, des qualités urbaines discutables, des préoccupations environnementales inexistantes, des sols artificialisés à outrance ; le paradis de la voiture, qui règne en maître sur des espaces dont sont partiellement privés les piétons.

[ - ]