D COMME DENSITÉ Longtemps la densité a été une fin en soi. Plus grand le nombre d’habitants au km2, plus vertueuse était la ville. [ + ]

D COMME DENSITÉ

Longtemps la densité a été une fin en soi. Plus grand le nombre d’habitants au km2, plus vertueuse était la ville. Cette affirmation est aujourd’hui remise en question : une densité trop forte entraine la congestion, la fragilité aussi, la crise sanitaire l’a prouvé. L’espace libre, l’interstice, l’inachevé sont les ingrédients qui permettent au citadin d’ouvrir des possibles pour échapper au quotidien de la très grande ville, cadencé par un excès d’injonctions. Ce sont aussi des zones indéfinies qui permettent de s’approprier à nouveau des situations urbaines, et de susciter une communauté concernée et actrice de son destin.

Le littoral est une métropole clairsemée de paysage. Même à la haute saison, on y respire : c’est que le littoral n’est toujours que la moitié d’un territoire dont la mer est un double à l’infini. Sa densité varie avec les saisons ouvrant d’autres possibles quand la pression est moindre.

Dans la remise en question de la très grande métropole, la ville littorale, où les vides font jeu égal avec les pleins, a désormais son rôle à jouer bien au-delà de la villégiature : elle offre des vacuités disponibles dans l’espace et dans le temps qui sont autant d’atouts pour s’écarter de la ville machine, une alternative à l’infrastructure qui occupe tout le quotidien du citadin.

Pour le développement durable, c’est une opportunité pour plus de sols perméables, d’agriculture urbaine, de production d’énergie renouvelable, de recyclage de l’eau… La métropole littorale, diffuse avec des points variables d’intensité, offre un modèle séduisant, adapté aux aspirations de citadins qui veulent à la fois la ville et la nature, le vide et le plein.

[ - ]La ville à hauteur d’enfants Confiné dans la sphère domestique et dans les aires de jeux récréatifs, l’enfant est à la fois la victime et le symbole de la sectorisation contemporaine des espaces. Pour que l’enfant devienne un acteur du monde urbain, le regard des concepteurs doit se mettre à sa hauteur. [ + ]

La ville à hauteur d’enfants

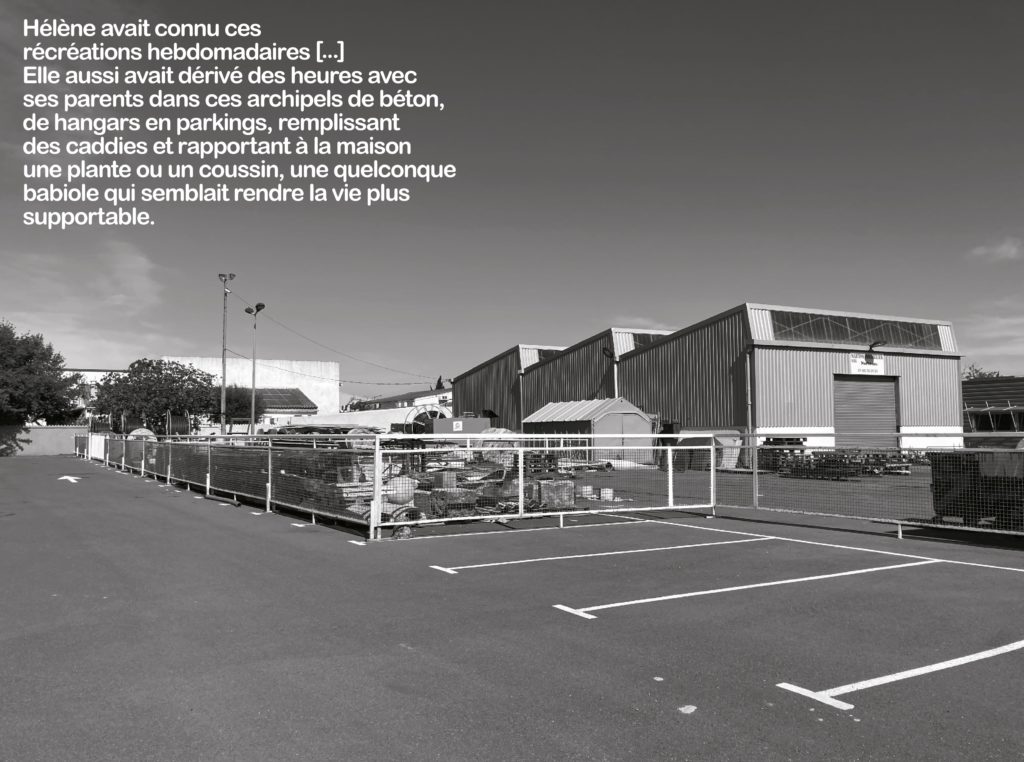

Confiné dans la sphère domestique et dans les aires de jeux récréatifs, l’enfant est à la fois la victime et le symbole de la sectorisation contemporaine des espaces.

Pour que l’enfant devienne un acteur du monde urbain, le regard des concepteurs doit se mettre à sa hauteur. L’enjeu est d’offrir aux enfants l’accès à de nouveaux usages, à une gamme plus riche d’interactions à travers des espaces, des formes, des matières et des échelles de perception.

Nous faisons de l’enfant un acteur d’accessibilité universelle : la ville à hauteur d’enfant est celle qui prend soin de toutes et tous, et notamment des plus vulnérables. À travers des espaces et des temps de partage, il s’agit créer des communs qui bénéficient aux enfants et aux adultes, et qui favorisent une relation interactive entre les individus et les générations. Nous en proposons quelques-uns : salles polyvalentes, « rue de l’école », places de parking, murs pignon, toits-terrasses, halls d’immeubles, locaux commerciaux vacants, cours d’immeuble. Autant d’occasions de créer des espaces pouvant être reconvertis, aménagés ou investis temporairement, propices aux interactions et à l’apprentissage de l’espace public et collectif, autant de seuils entre l’espace intime de l’appartement et l’espace de la vie publique.

[ - ]Ré : habiliter, enrichir, habiter L’urbanisme de géométrie, caractéristique du XXe siècle, ne s’est pas simplement traduit par une standardisation de l’architecture mais également par une coupure profonde avec notre milieu naturel. L’artificialisation des sols, la climatisation systématique, l’uniformisation des techniques constructives associées au désir de construire toujours davantage, ont appauvri l’expérience quotidienne de chacun et ont rendu les villes et leurs habitants plus vulnérables. [ + ]

Ré : habiliter, enrichir, habiter

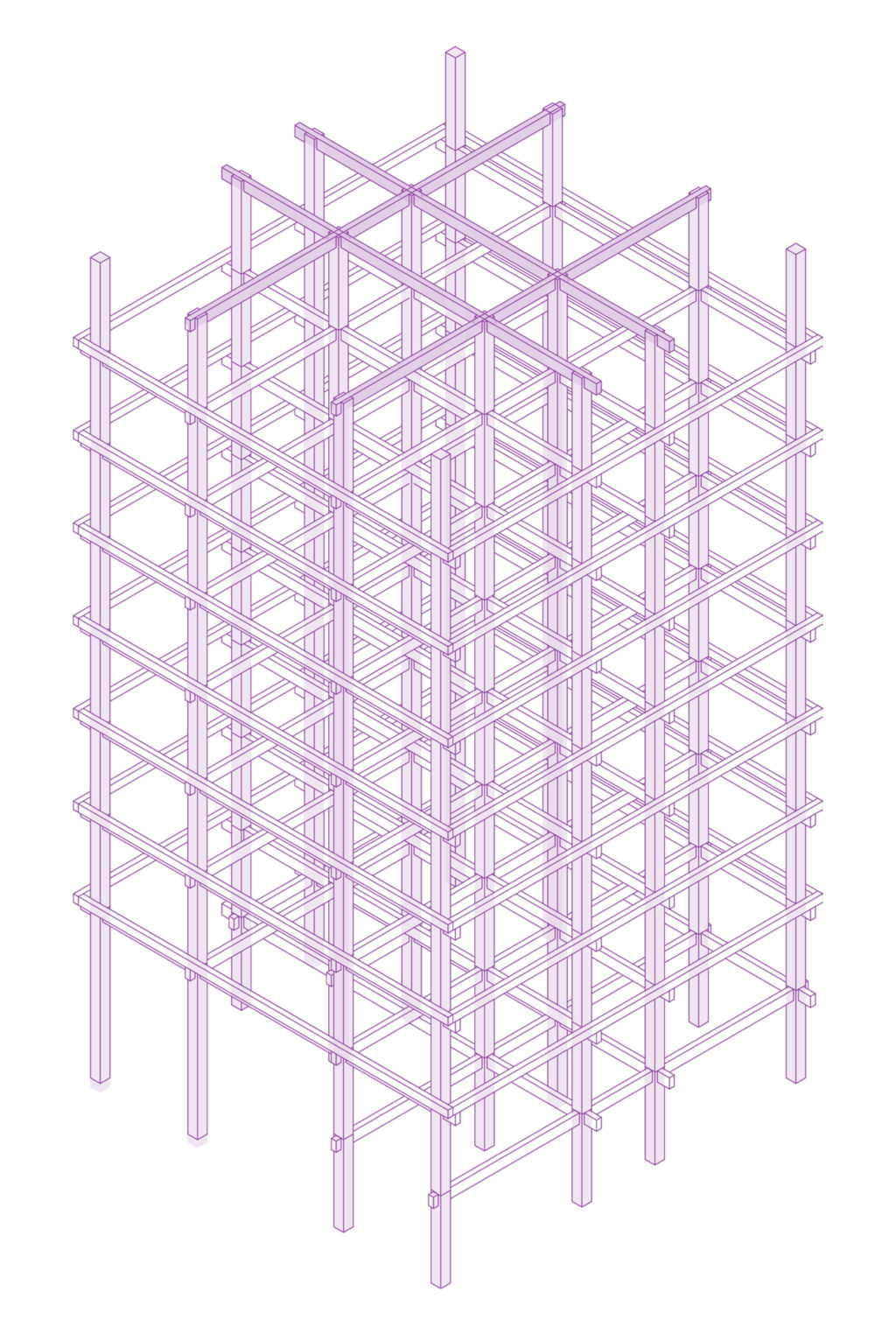

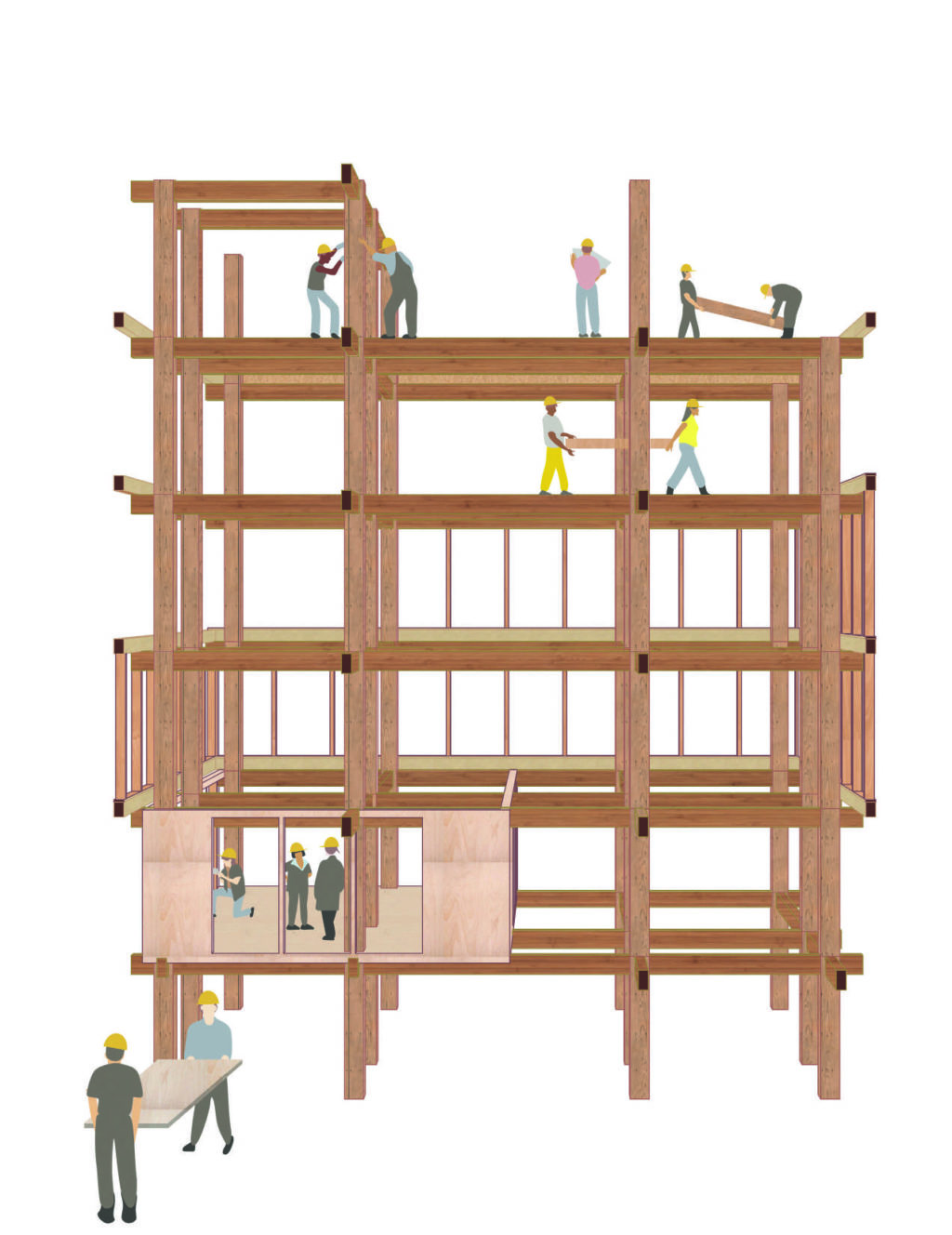

L’urbanisme de géométrie, caractéristique du XXe siècle, ne s’est pas simplement traduit par une standardisation de l’architecture mais également par une coupure profonde avec notre milieu naturel. L’artificialisation des sols, la climatisation systématique, l’uniformisation des techniques constructives associées au désir de construire toujours davantage, ont appauvri l’expérience quotidienne de chacun et ont rendu les villes et leurs habitants plus vulnérables.

Pour relever le défi de la résilience urbaine, il est indispensable de repenser nos modes de vie et d’imaginer de nouvelles façons d’habiter en ville, plus respectueuses de l’environnement et engagées dans une vie collective plus riche. L’architecture doit redonner du sens en concevant des habitats où s’inventent d’autres manières de partager l’espace et d’en gérer en commun les ressources.

Plutôt que de penser les bâtiments comme des objets singuliers, centrés sur eux-mêmes, nous voulons développer une architecture de la relation qui renouvelle notre lien aux autres, aux choses et au monde. Une architecture d’atmosphères, soucieuse des humains mais aussi de la flore et de la faune, à l’écoute du corps, des sens et des émotions, privilégiant des pratiques constructives innovantes et protectrices des écosystèmes.

[ - ]