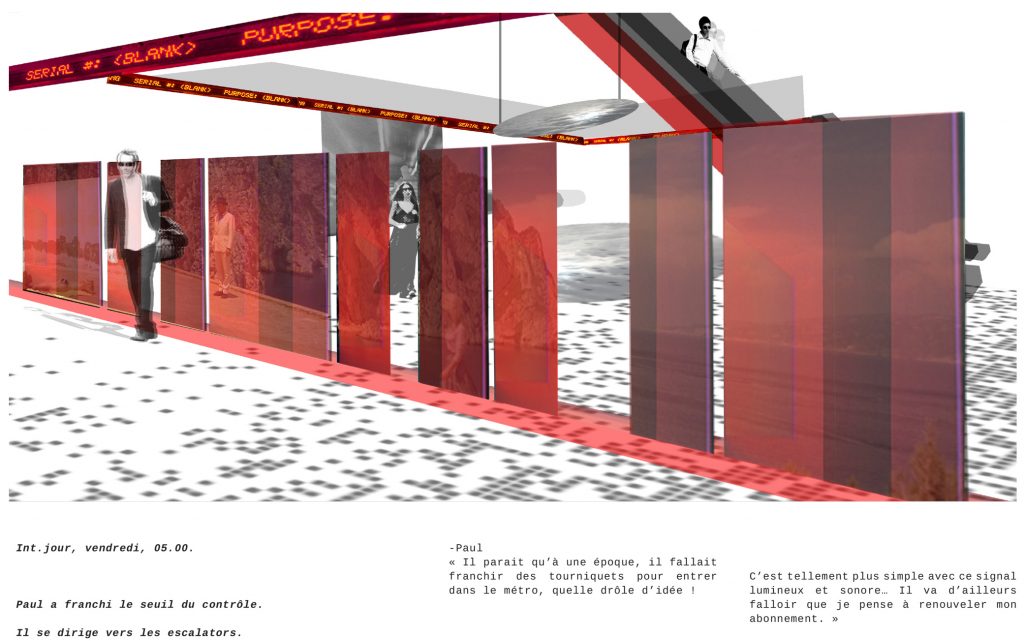

Dans la rotule, on passe d’un guidage unidirectionnel à plusieurs directions. La rotule est le dernier palier du puits. [ + ]

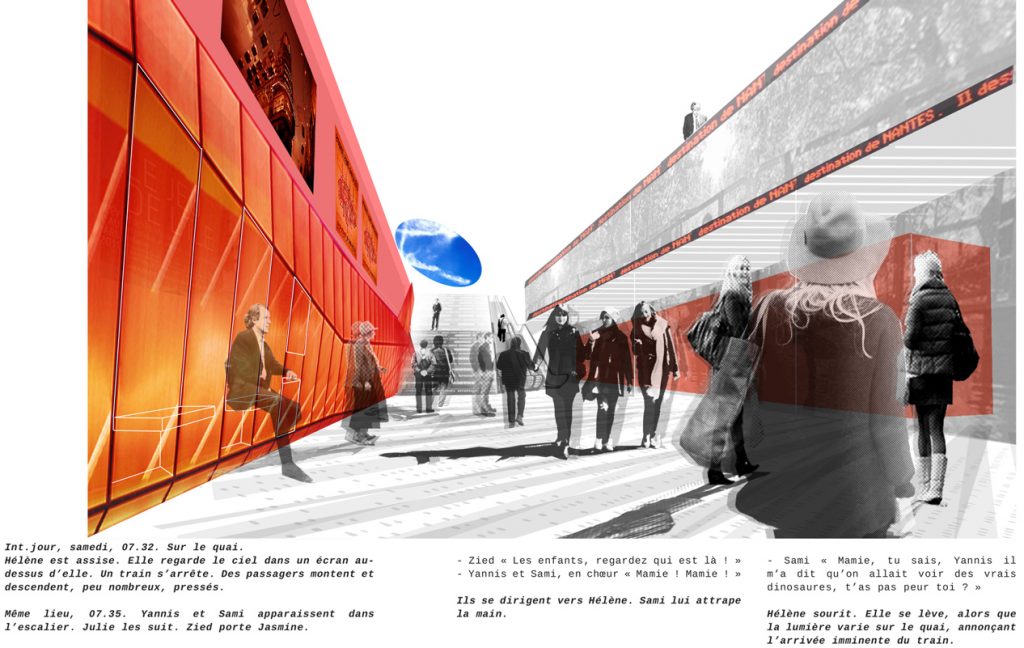

Dans la rotule, on passe d’un guidage unidirectionnel à plusieurs directions. La rotule est le dernier palier du puits. C’est un plateau de distribution vers les différents quais. Ceux-ci y sont annoncés et visibles.

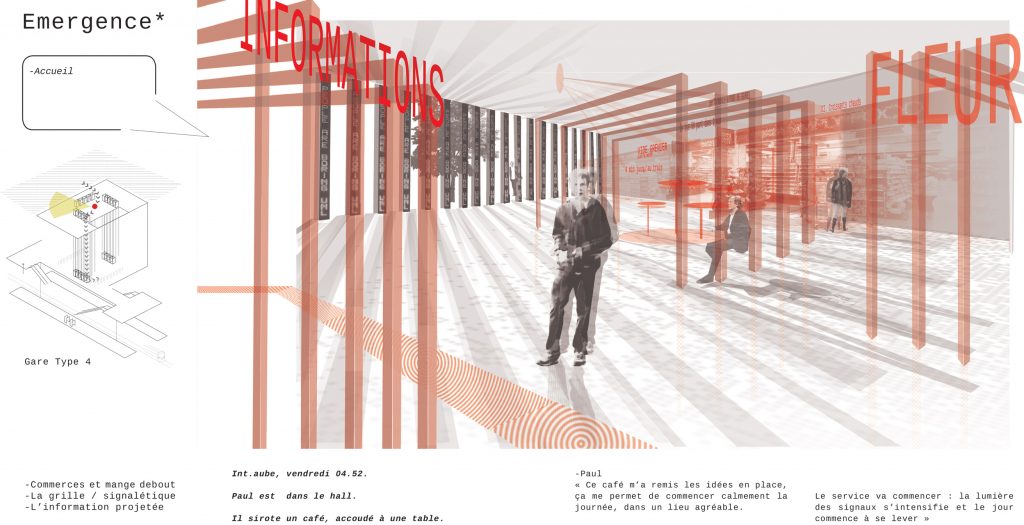

Les espaces sont ouverts et aérés. La profondeur y est oubliée, par un travail particulier sur les lumières et les hauteurs.

La lumière et l’éclairage mettent en valeur les parcours et les directions.

L’habillage des quais hauts et bas par une double peau contribue à la perception de ces espaces comme un seul et même volume.

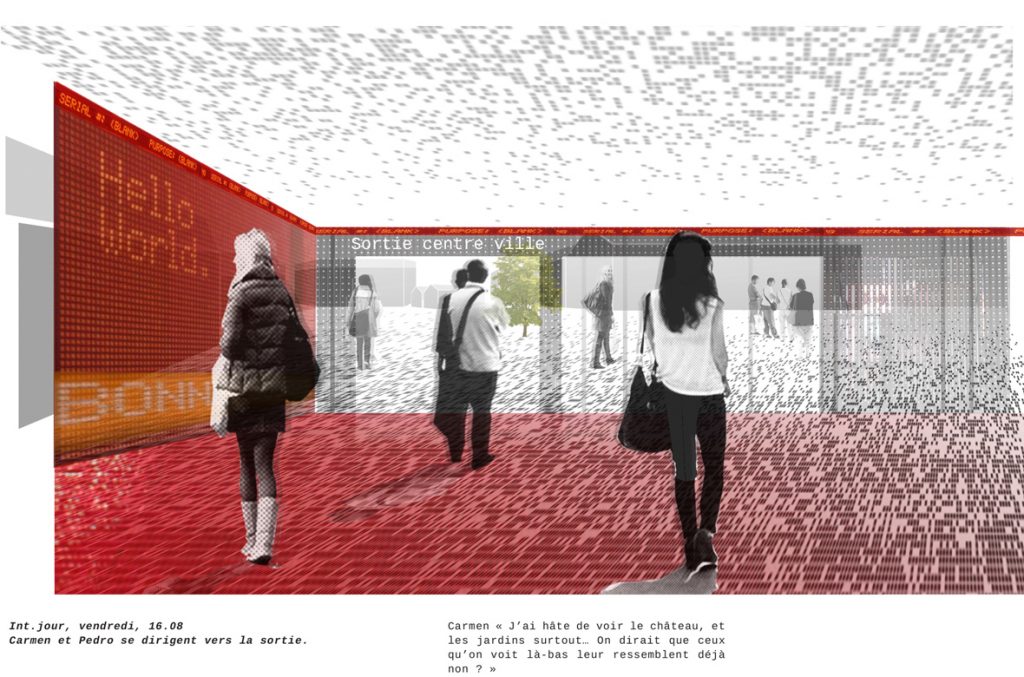

Cette double peau, dont le design est commun à toutes les gares du Grand Paris, est composée d’éléments modulaires standardisés. Elle se déploie sur les parois des quais et de la rotule, ainsi qu’au plafond, pour marquer le volume continu.

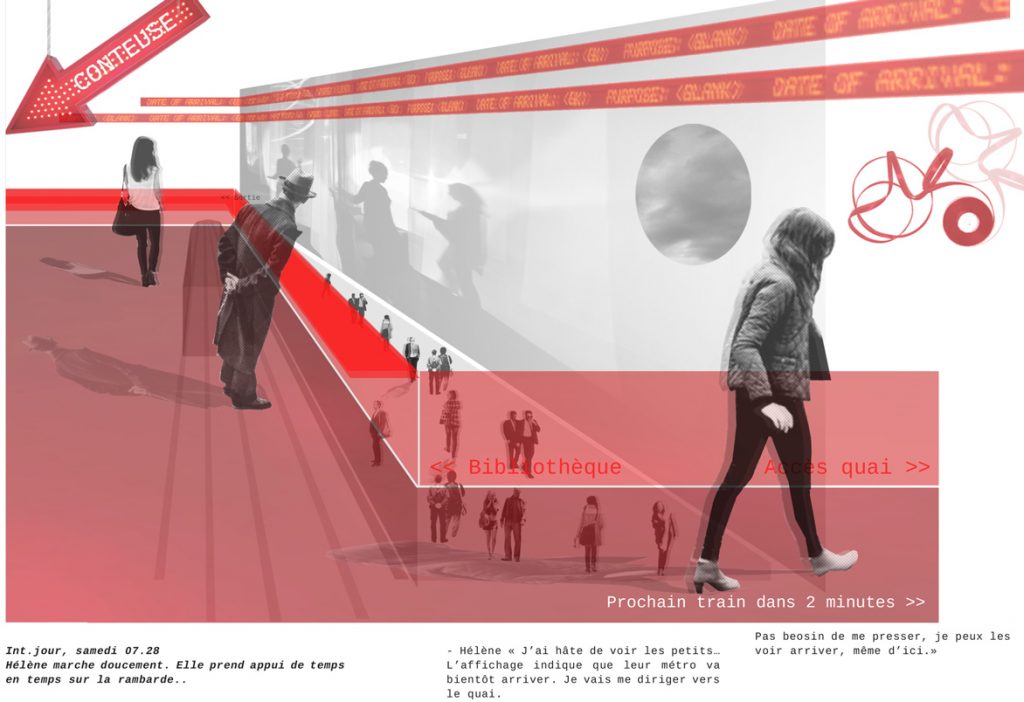

Sur le quai haut, les informations sont évidentes. Comme dans l’ensemble de la gare, la signalétique y est présente, non pas comme un surlignage mais comme un complément de ce qu’annoncent les espaces.

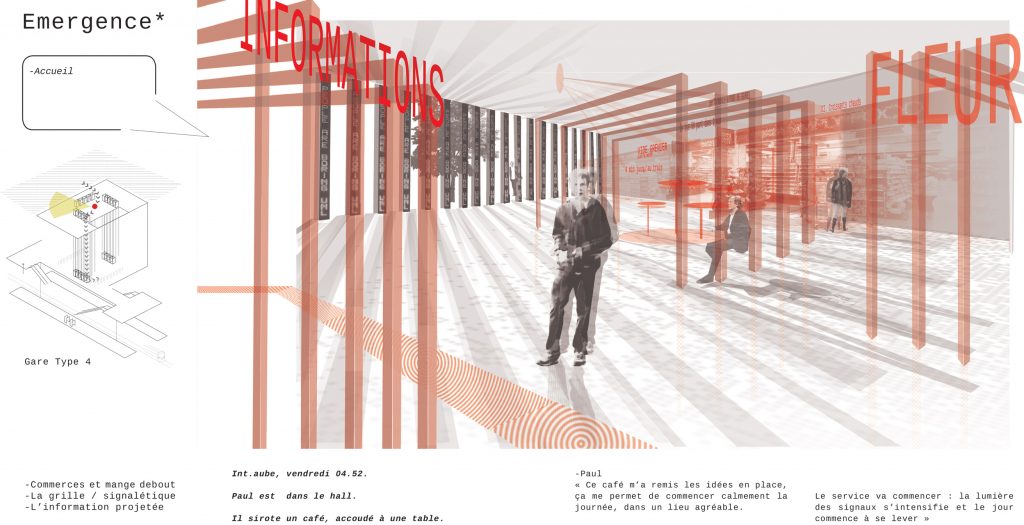

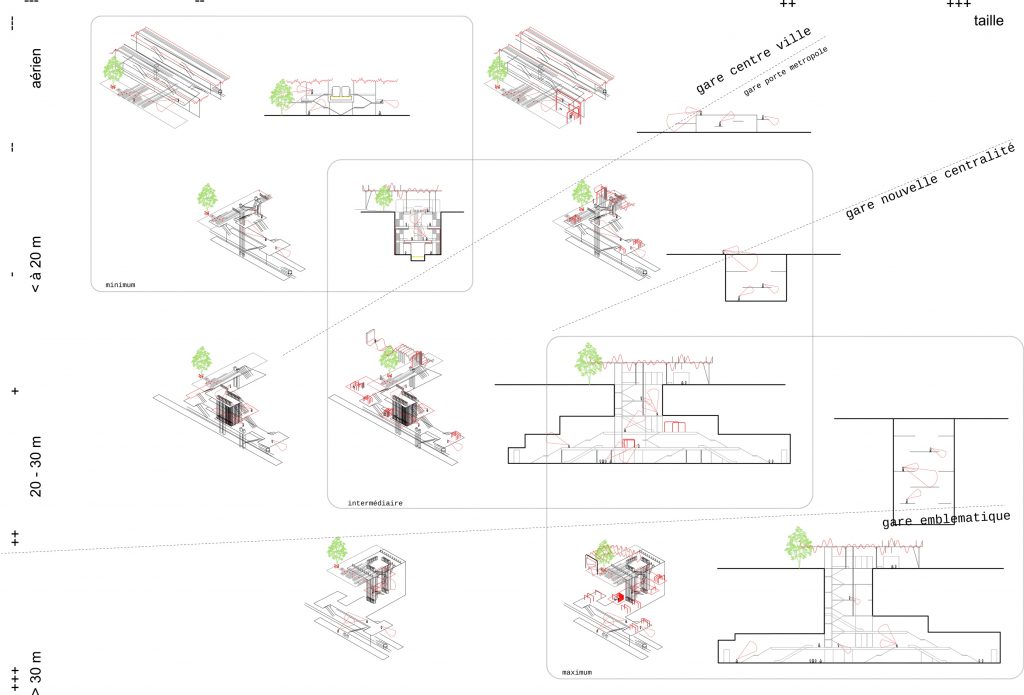

A l’image des thèmes et variations d’une mélodie, le réseau exprime une identité d’ensemble, où chaque gare est un projet singulier qui partage un air de famille avec toutes les autres gares. Afin de contribuer à l’homogénéité de la gare et de renforcer ainsi la fluidité du parcours, cette thématique unique, que nous nommons concept d’insistance, est appliquée à l’ensemble des volumes et séquences de la gare. [ + ]

A l’image des thèmes et variations d’une mélodie, le réseau exprime une identité d’ensemble, où chaque gare est un projet singulier qui partage un air de famille avec toutes les autres gares.

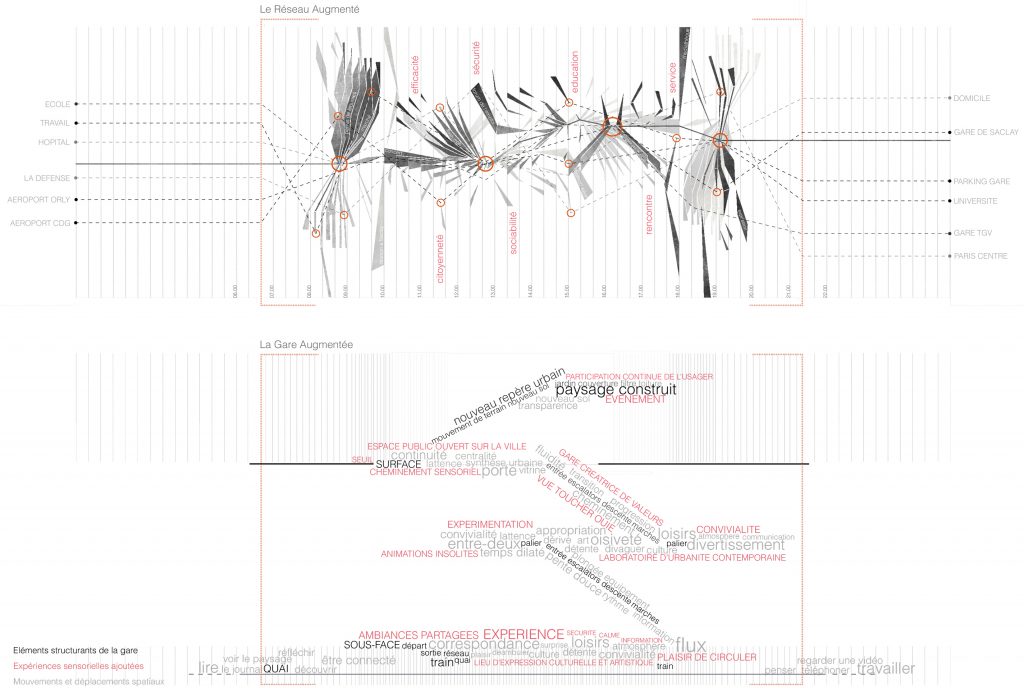

Afin de contribuer à l’homogénéité de la gare et de renforcer ainsi la fluidité du parcours, cette thématique unique, que nous nommons concept d’insistance, est appliquée à l’ensemble des volumes et séquences de la gare. Les espaces, les parois, les plafonds, les éléments de second œuvre, etc. se déclinent autour de cette thématique.

La recherche de sobriété traduit une ligne de conduite pour chaque gare. Celle-ci ne pourra pas relever d’une accumulation d’intentions architecturales disparates.

Le concept d’insistance, qui décrit les qualités des éléments architecturaux, doit assurer une :

– Maîtrise technique et constructive

– Maîtrise et déclinaisons d’une famille de matériaux

– Maîtrise de la lumière naturelle

– Maîtrise de la lumière artificielle générale

– Maîtrise de l’acoustique

– Maîtrise de l’intégration des équipements

Dans la gare, le parcours se fait au sein d’une architecture déclinant une thématique unique et répondant à l’objectif d’une architecture sobre.