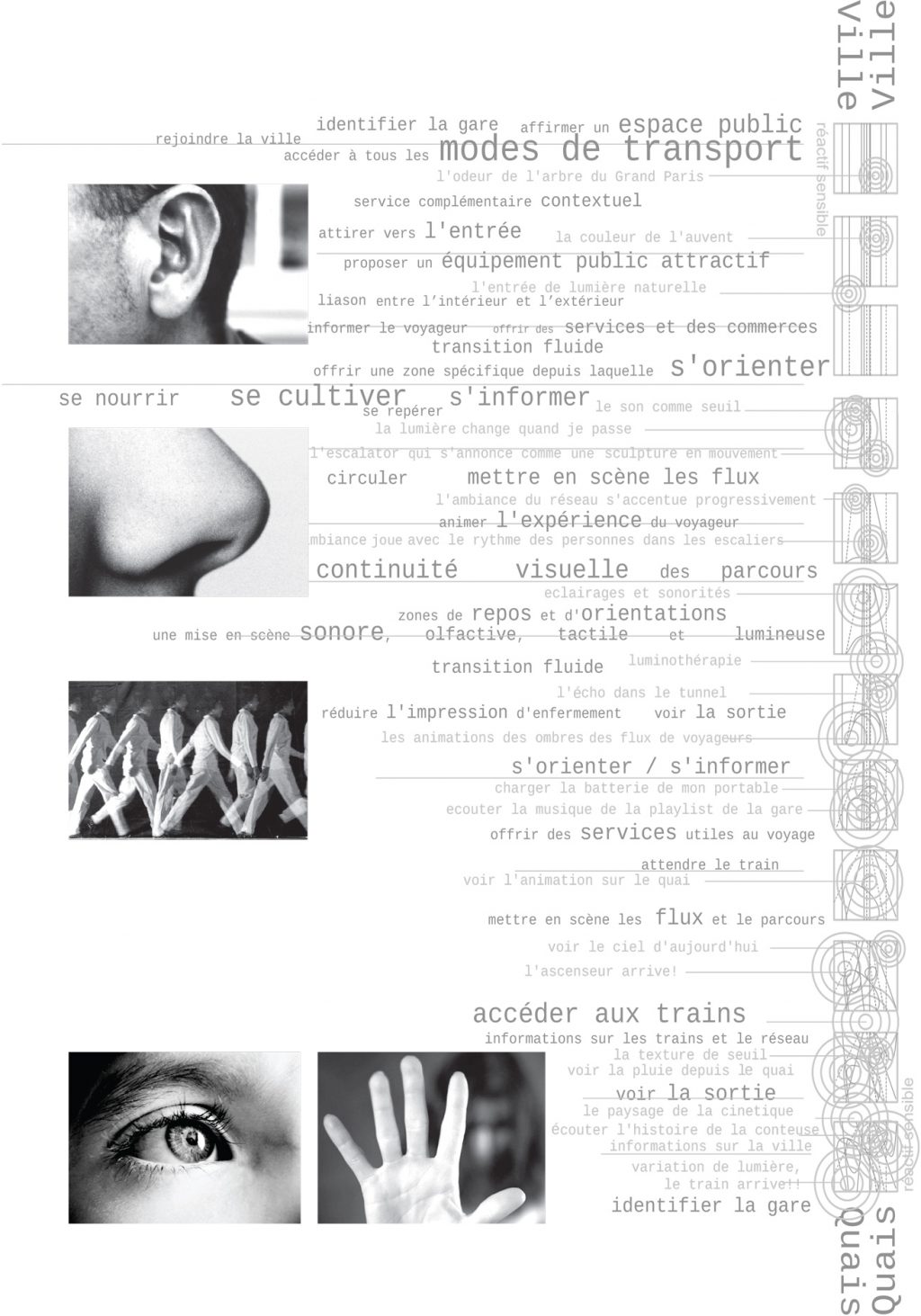

L’émergence a une double fonction de signal et de connecteur. Elle est la partie visible de la gare et s’affirme en tant que telle, comme un repère urbain et comme un point de connexion dans le réseau du Grand Paris Express. [ + ]

L’émergence a une double fonction de signal et de connecteur.

Elle est la partie visible de la gare et s’affirme en tant que telle, comme un repère urbain et comme un point de connexion dans le réseau du Grand Paris Express.

Si la gare résonne dans la ville, elle le fait par l’intermédiaire de l’émergence, qui se lit comme la projection à la surface de l’identité des quais et du voyage.

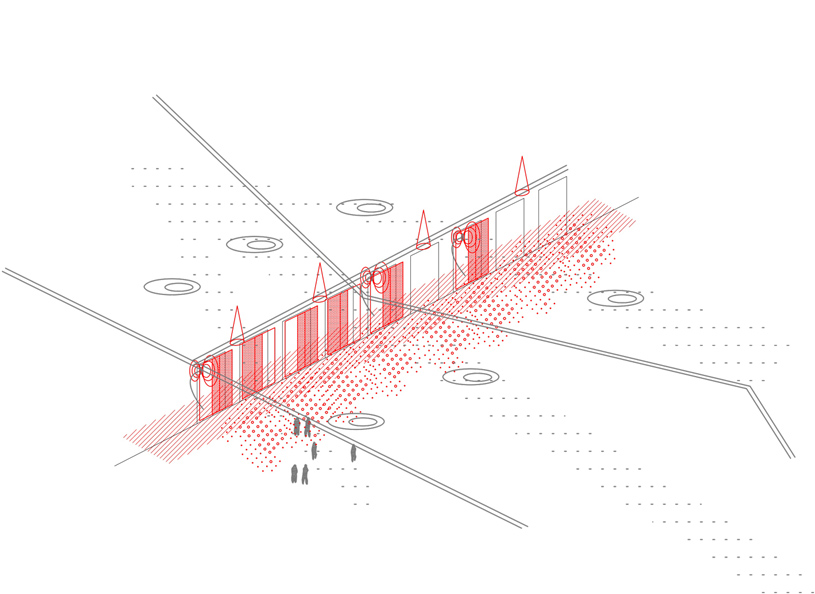

Ce caractère est également renforcé par l’intermodalité de la gare. Celle-ci est en effet reliée à d’autres moyens de transports, par lesquels les passagers rejoignent la station.

Les piétons, les voitures, les motos, les vélos, les vélos en libre-service, les taxis, les bus sont autant de connexions à rendre facilement praticables, repérables et accessibles à tous.

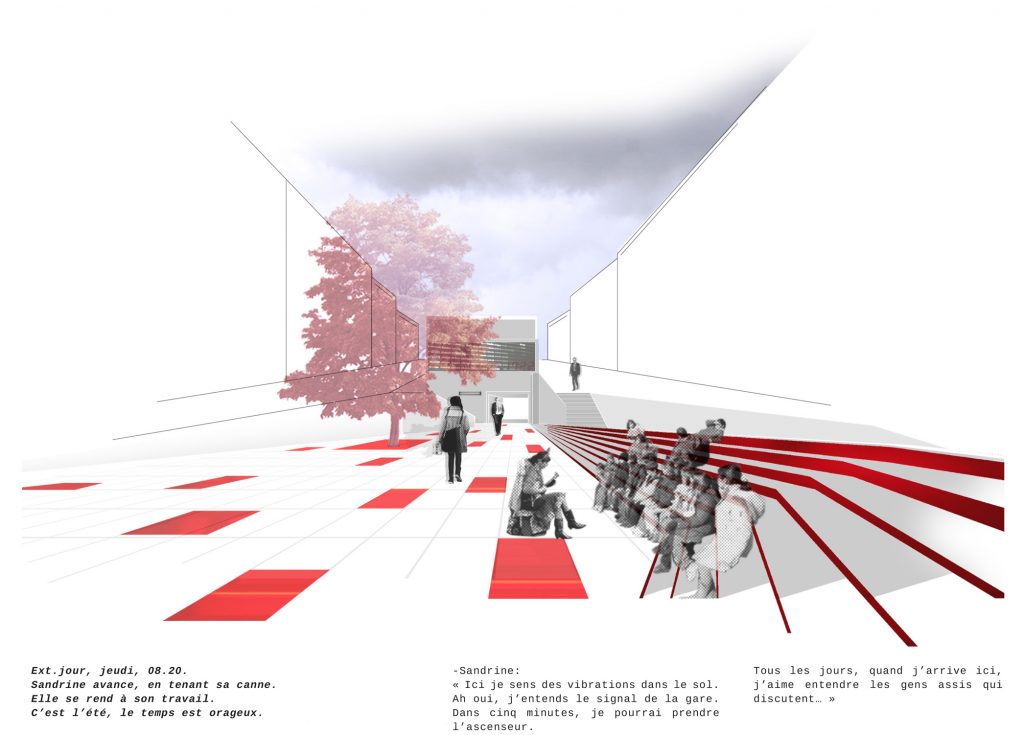

La présence d’un parvis, dont la surface est déterminée en s’adaptant aux possibilités des sites, permettra de mettre en valeur la gare par une distanciation maîtrisée et une respiration dans le tissu urbain.

Dans le sens de sortie de la gare, la mise en œuvre de ce parvis donne également l’occasion aux architectes de maîtriser la mise en scène du cheminement vers la ville, ainsi que vers les interconnexions.

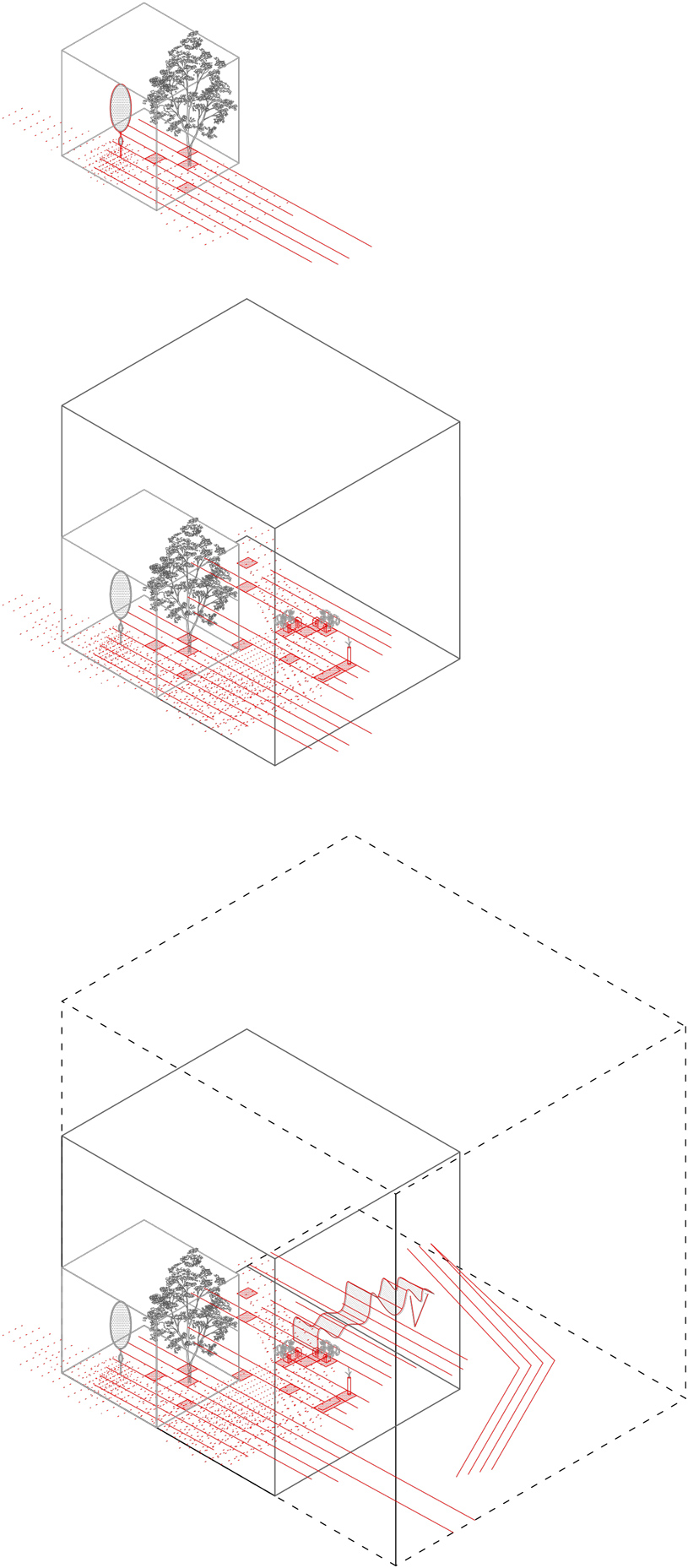

L’émergence est le point de convergence du parvis. Elle doit incarner et manifester cette centralité de façon évidente. Elle ne peut se limiter au simple panneau de signalisation ni à une porte dans une façade.

Elle doit être conçue comme une articulation qui ouvre sur le territoire urbain et crée un continuum entre le dehors et le dedans de la gare.

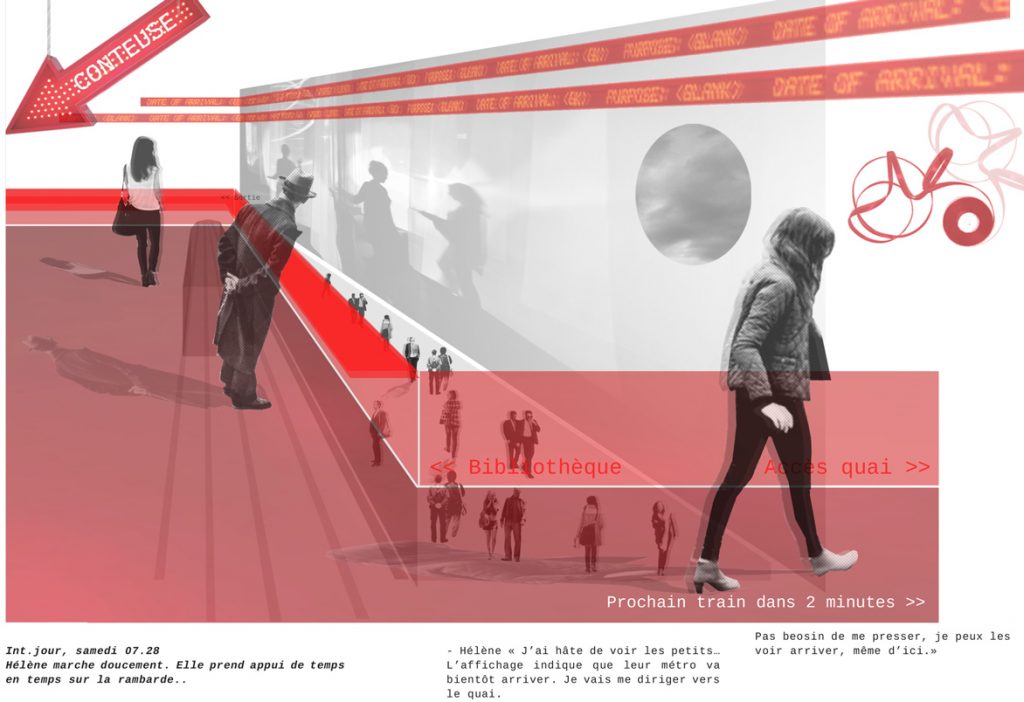

Dans la zone d’approche, un lien se crée entre les différents moyens de transport et l’émergence à travers des parcours sur le parvis, qui sont hiérarchisés de façon claire et compréhensible par tous, y compris par toute personne handicapée, qu’il s’agisse d’un handicap physique, cognitif ou sensoriel.

En usage quotidien, la zone d’approche est également un lieu de rendez-vous, où on peut attendre quelqu’un, un bus, manger un sandwich.